Vesuvio, rischio reale e piani di fuga: vediamo i segnali e i piani di protezione civile

Tra allerta “verde”, 700mila persone in zona rossa e un’evacuazione pensata in 72 ore.

Ma se 72 ore di preavviso non ci saranno?

Il punto di partenza: tra paura sociale e allerta “verde”

Parto da un punto di vista “scomodo” ma sempre più attuale: la pericolosità del Vesuvio cresce di giorno in giorno? E le fonti ufficiali “minimizzano”?

Ad oggi, i dati ufficiali dicono una cosa diversa: il Vesuvio è un vulcano estremamente pericoloso sul piano potenziale, ma non mostra segnali di imminente riattivazione.

Ma talvolta appaiono in contesti poco diffusi sulla stampa rivolta al grande pubblico, e tantomeno in TV, commenti che fanno pensare. Leggiamo uno.

Vesuvio oggi. Il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo al Corriere della Sera ha spiegato che non esistono soglie precise o certezze per stabilire quando il vulcano passerà da una fase “normale” a una pre-eruttiva o eruttiva. “Non possiamo sapere se l’aumento di terremoti, temperatura e sollevamento porterà a un’eruzione, o se il fenomeno continuerà così per anni senza esplodere” ha dichiarato. Anche se ci troviamo in una fase di apparente calma, questa – sottolinea l’esperto – non garantisce sicurezza”.

Alla luce di ciò, Mastrolorenzo osserva che il passaggio da un livello di allerta all’altro non si basa su soglie prefissate e oggettive, ma su una valutazione della Commissione Grandi Rischi che però è discrezionale.

Al che, come interpreterebbe le sue parole un giornalista un po’ sospettoso? — Direbbe: stanno spostando le soglie ogni giorno perché si continuano a superare i parametri di allerta e non vogliono lanciare alcuna allerta — Per non evacuare la popolazione si continua a stabilire che non c’è ancora rischio, spostando l’asticella finché sarà poi impossibile fingere.

Niente allarmismi, ci mancherebbe

L’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, che monitora il vulcano 24 ore su 24, per il Vesuvio riporta sul suo sito ov.ingv.it un livello di allerta verde: i parametri sismici, geodetici e geochimici sono su valori di base, con attività sismica bassa (ottobre 2025: 82 piccoli terremoti, magnitudo massima 1.8, nessuna deformazione del suolo riconducibile a risalita di magma).

Anche il Dipartimento della Protezione Civile conferma lo stesso quadro: il livello di allerta al Vesuvio è verde e non si registrano fenomeni anomali rispetto all’attività ordinaria che caratterizza da decenni il vulcano.

Ma questo non significa che il rischio sia basso. Significa che la pericolosità è strutturale, non crescente “giorno per giorno”: il Vesuvio è e resta uno dei vulcani più pericolosi del mondo perché esplosivo e circondato da una delle aree più densamente popolate d’Europa, ma non è in una fase pre-eruttiva accertata al momento.

Pericolosità e rischio: perché il Vesuvio è così temuto

Qui è utile distinguere due concetti. Pericolosità Quanto è violento e probabile un certo tipo di evento eruttivo. Rischio Un po’ più complesso: pericolosità × esposizione × vulnerabilità (quante persone quanti e beni esposti, ma soprattutto quanto sono fragili).

Sul lato pericolosità, la storia del Vesuvio raccontata sul sito ov.ingv.it parla di eruzioni altamente esplosive negli ultimi 25.000 anni.

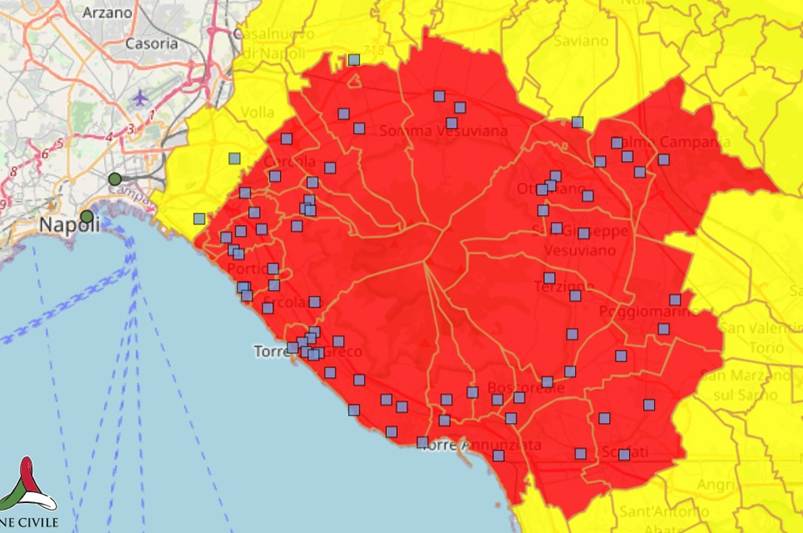

La zona rossa, cioè l’area dove l’unica misura di salvaguardia è l’evacuazione preventiva, comprende oggi il territorio di 25 comuni tra le province di Napoli e Salerno, per circa 700.000 abitanti.

La zona gialla, molto più estesa, è l’area che potrebbe essere interessata da ricaduta significativa di ceneri e lapilli, con collasso dei tetti e gravi problemi alla respirazione e alla viabilità stradale e ferroviaria.

La stessa Protezione Civile, negli aggiornamenti del Piano nazionale per il Vesuvio, non minimizza affatto: assume come scenario di riferimento un’eruzione sub-pliniana (VEI 4), pur sapendo che lo scenario statisticamente più probabile è di energia inferiore (VEI 3). La scelta di uno scenario più severo viene esplicitata come compromesso tra prudenza e “rischio accettabile”, stimando la probabilità di un’eruzione ancora più grande (pliniana, VEI 5) intorno all’1%.

Quindi sul piano scientifico la pericolosità non è affatto negata. Il problema è da un’altra parte: è compatibile con 700mila persone, migliaia di edifici, una viabilità insufficiente e spesso congestionata?

Il rischio è sottostimato?

Se per “sottostimato” intendiamo: gli scenari ufficiali sono troppo ottimistici sulle conseguenze, la risposta va articolata, ma resta comunque non accettabile il livello di sicurezza implicato.

Dal lato scientifico, gli scenari adottati (sub-pliniano come riferimento, inclusione di zona rossa 1 e 2, zona gialla, valutazione di flussi piroclastici, ceneri, colate tipo lahar) sono piuttosto cautelativi e derivano da decenni di studi. Quindi le premesse per un buon lavoro di prevenzione ci sarebbero.

Dal lato della pianificazione, la Regione Campania ha già ampliato la zona rossa da circa 550mila a 700mila persone proprio per tener conto delle nuove valutazioni di pericolosità e degli scenari di ricaduta di ceneri e collasso dei tetti.

Dove si apre davvero la crepa nel ragionamento è su esposizione e vulnerabilità.

L’area vesuviana è stata urbanizzata in modo massiccio nel dopoguerra; la stessa Wikipedia, sintetizzando studi di settore, parla di Vesuvio come di “uno dei vulcani più temibili del mondo” proprio per l’elevatissima antropizzazione. Diversi lavori accademici e tesi sulla comunicazione del rischio e sull’efficacia dei piani di evacuazione sottolineano criticità nella diffusione delle informazioni alla popolazione, nella percezione del rischio e nella conoscenza concreta dei piani comunali.

In altre parole, la comunità scientifica e la Protezione Civile non “minimizzano” il rischio, ma la società nel suo complesso – urbanistica, politica, cultura del rischio – tende a vivere il Vesuvio come uno sfondo, non come un vincolo reale. Quindi sì, si può sostenere che il rischio pratico (in termini di vite umane e gestione di un’evacuazione reale) sia ancora, in parte, sottostimato nei comportamenti e nelle politiche. Se ne parla nei documenti tecnici, ma le azioni concrete sono minime.

Cosa prevedono davvero i piani di evacuazione

Il cuore della domanda è: “Sarebbe mai possibile evacuare l’area in poche ore?” Per rispondere bisogna guardare non alle opinioni, ma ai piani ufficiali.

Il Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico al Vesuvio, aggiornato e illustrato dal Dipartimento di Protezione Civile nel 2024, si basa su quattro livelli di allerta: verde (base), giallo (attenzione), arancione (pre-allarme), rosso (allarme).

Evacuazione preventiva dell’intera zona rossa al passaggio al livello rosso.

La Regione Campania, presentando il “Piano evacuazione Vesuvio”, ha indicato un obiettivo preciso:

evacuare circa 700.000 persone in 72 ore, con una tempificazione di 12 ore per gli aspetti organizzativi finali, 48 ore per l’evacuazione vera e propria, 12 ore di margine.

Solo che questo numero ci dà una visione chiara: i piani non prevedono affatto un’evacuazione “in poche ore”, ma in tre giorni.

Il presupposto implicito è che prima di un’eruzione significativa ci sia un periodo di giorni o settimane di segnali precursori (sismicità anomala, deformazioni del suolo, variazione dei gas) che permetta di passare progressivamente da verde a giallo, poi ad arancione, fino al rosso.

Lo stesso Piano nazionale ammette, però, che non è possibile prevedere con certezza, dai segnali precursori, il tipo esatto di eruzione e che i tempi di transizione tra un livello di allerta e l’altro non sono fissi.

È realistico pensare a una fuga in poche ore?

Qui la risposta, onestamente, è: no. Con i provvedimenti attuali e con la configurazione demografica e infrastrutturale attuale evacuare centinaia di migliaia di persone con circa 380.000 veicoli (ipotesi attuale) in poche ore è logisticamente impossibile senza generare congestioni tali da trasformare le vie di fuga in trappole. Gli stessi piani ufficiali parlano di 72 ore come obiettivo minimo credibile. Se si riducono drasticamente i tempi, il modello di evacuazione – autobus, treni speciali, colonne di auto, gemellaggi con le altre regioni – semplicemente non regge, sostiene insieme a noi il quotidiano La Repubblica

Detto brutalmente: se lo scenario reale imponesse di evacuare la zona rossa in poche ore, con le condizioni attuali le probabilità di una catastrofe umanitaria sarebbero altissime.

Per questo tutta la strategia ruota attorno a far sì che la popolazione sia pronta ad andarsene senza esitazioni quando scatta l’ordine di evacuazione.

Che cosa dovrebbe fare oggi un governo davvero preparato

Se immaginiamo un governo lucido e lungimirante, ci sono almeno tre fronti su cui intervenire subito per ridurre il rischio di catastrofe umanitaria nel breve e medio periodo.

Rendere operativi (non solo sulla carta) i piani di evacuazione I documenti esistono, ma non tutti i Comuni della zona rossa hanno piani di protezione civile comunali aggiornati, resi pubblici e realmente conosciuti dai cittadini. La stessa Protezione Civile ricorda che ogni Comune è obbligato a redigere il proprio piano, ma non esiste un obbligo di pubblicazione: questo crea un evidente controsenso di trasparenza e consapevolezza.

Le esercitazioni su larga scala, come Mesimex 2006, sono state preziose ma episodiche; molti studi sottolineano che manca una cultura di esercitazioni periodiche e realistiche che coinvolgano effettivamente cittadini, scuole, aziende.

Un governo efficiente dovrebbe imporre per legge che tutti i piani comunali siano pubblici, facilmente consultabili online, comunicati casa per casa; ma soprattutto finanziare esercitazioni periodiche obbligatorie a scala comunale e sovracomunale, con test reali delle vie di fuga. Infine, monitorare e commissariare, se necessario, i Comuni che non rispettano gli standard minimi di pianificazione.

Lavorare sulla cultura del rischio e sulla comunicazione

La letteratura su Vesuvio e Campi Flegrei insiste su un punto: la percezione del rischio è distorta. Tra allarmismi mediatici saltuari (“sta per esplodere”) e lunghi periodi di silenzio, molte persone finiscono per non credere davvero che un’eruzione possa avvenire “nel corso della loro vita”.

Un governo serio dovrebbe introdurre in modo strutturale l’educazione al rischio vulcanico nelle scuole dell’area napoletana, come si fa per i terremoti in Giappone; lanciare campagne di comunicazione continuative (non solo dopo una scossa o un’eruzione mediatica) per spiegare cosa succederà ai diversi livelli di allerta e cosa devono fare concretamente le persone; creare canali ufficiali (app, SMS geolocalizzati, sistemi di allarme sonoro) per comunicare in tempo reale allarmi e istruzioni, evitando la dipendenza da social e passaparola.

Ridurre l’esposizione: delocalizzazioni graduali e stop al “nuovo rischio”

Questo è il punto più impopolare, ma anche il più etico: tenere 700.000 persone in un’area dove l’unica misura di sicurezza è scappare in anticipo, in 72 ore, è una scelta che resta estremamente rischiosa.

Nel breve periodo si può solo lavorare su piani ed esercitazioni. Nel medio–lungo periodo, un governo lungimirante dovrebbe mantenere e rafforzare il divieto assoluto di nuove edificazioni residenziali in zona rossa, applicando con rigore le norme esistenti e contrastando l’abusivismo; avviare programmi di delocalizzazione volontaria e incentivata dalle aree a massima esposizione (quelle soggette a flussi piroclastici), con incentivi economici, housing alternativo e riqualificazione dei territori di accoglienza; trasferire progressivamente infrastrutture strategiche (ospedali, centri di comando, depositi di carburante) fuori dalla zona rossa; usare le aree progressivamente liberate per attività a basso rischio (agricoltura, parchi, aree naturali), riducendo la densità abitativa.

È una scelta politicamente difficile, ma è l’unica che, sul lungo periodo, riduce davvero il numero di possibili vittime, invece di limitarsi a sperare di avere “abbastanza preavviso”.

Quindi: le istituzioni minimizzano? E cosa possiamo aspettarci?

Le fonti scientifiche e la Protezione Civile non minimizzano la pericolosità del Vesuvio.

Parlano esplicitamente di un vulcano esplosivo, assumono uno scenario sub-pliniano, definiscono zone rossa e gialla, pianificano gemellaggi con le altre regioni per accogliere gli sfollati.

Quello che è stato spesso sottovalutato nel tempo è l’impatto delle scelte urbanistiche e politiche: costruire, densificare, non delocalizzare, non fare abbastanza esercitazioni, non comunicare con continuità. Evacuare in poche ore è, con l’assetto attuale, irrealistico. I piani stessi parlano di 72 ore. Se i segnali precursori fossero molto ravvicinati all’evento o ambigui, il margine di sicurezza si ridurrebbe pericolosamente. Un governo davvero efficiente, se prendesse sul serio l’idea di “anticipare ogni rischio di catastrofe umanitaria”, dovrebbe smettere di considerare Vesuvio solo come un tema di emergenza e trattarlo come un vincolo strutturale di pianificazione del territorio, della mobilità, dell’abitare e della cultura civica. Non azzera il rischio – nessun piano lo può fare – ma rende