D-Day: il 3D di Dassault Systèmes al servizio della storia per non dimenticare

Il 6 giugno 1944 è stato il giorno dello sbarco in Normandia, noto anche come D-Day. In occasione del 70° anniversario, Dassault Systèmes ha ricostruito gli avvenimenti storici con un’esperienza di realtà virtuale interattiva e immersiva. Sfruttando il software di simulazione 3D più avanzato, il team dedicato del Passion for Innovation Institute di Dassault Systèmes ha studiato attentamente le innovazioni tecnologiche messe in campo in condizioni estreme, che suscitano ancora rispetto e ammirazione dopo 70 anni. È stato così reso omaggio agli ingegneri di ieri e oggi.

Il 7 maggio 2014, Dassault Systèmes ha organizzato una giornata presso il suo campus a Vélizy-Villacoublay dove ha mostrato i risultati di questo straordinario progetto. Più avanti troverete un filmato di riepilogo delle tecnologie che ho provato e una playlist di filmati della conferenza in versione integrale.

Dal 1981, Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company, sviluppa software per modellazione, simulazione ed esperienze immersive in 3D utilizzato nella progettazione e nel collaudo di un’ampia gamma di prodotti industriali. L’azienda ha creato il Passion for Innovation Institute affinché storici, archeologi e ricercatori possano trarre vantaggio da queste tecnologie sofisticate nella loro attività e gli artisti possano spingersi oltre i confini della creatività con progetti interattivi virtuali in 3D.

D-Day / Innovation Day

6 giugno 1944. Dintorni di Sainte-Mère-Église, dipartimento della Manica. Ore 4.00. Una cinquantina di alianti, silenziosi e praticamente invisibili nell’oscurità, atterrano alla bell’e meglio nel tipico paesaggio “bocage” della Normandia, attraversato da filari di arbusti e alberi. Trasportano battaglioni delle Forze Alleate (uomini, armi e mezzi leggeri) che hanno il compito di mettere al sicuro le zone interne. Da loro dipende il successo dell’Operazione Overlord che prevede lo sbarco sulle spiagge.

Da Quinéville, dipartimento della Manica, a Ouistreham, nel Calvados. Ore 6.30. Sopraggiungono migliaia di mezzi da sbarco a fondo piatto, che riversano le prime truppe anglo-americane sulle spiagge, da dove attaccheranno le aree costiere per poi procedere verso l’interno e liberare la Francia dall’occupazione nazista.

Arromanches, dipartimento del Calvados. Stesso giorno, poche ore più tardi. Nella baia arrivano i primi blocchi di cemento per la costruzione di un porto artificiale. Una settimana dopo, il Mulberry B è operativo: nei cinque mesi successivi verrà utilizzato per sbarcare non meno di 2,5 milioni di uomini, 500.000 veicoli e 4 milioni di tonnellate di approvvigionamenti.

Il buon esito di queste tre operazioni dell’invasione alleata richiese un grande lavoro di strategia e pianificazione e una buona dose di coraggio. Il successo fu dovuto in larga parte anche all’inventiva e alla genialità degli ingegneri che ebbero un ruolo fondamentale, ma spesso sottovalutato, nella vittoria delle truppe alleate.

Oggi sopravvivono solo pochi esemplari di alianti Waco e mezzi LCVP (Landing Craft, Vehicle, Personnel, la principale tipologia di imbarcazioni per lo sbarco di truppe e veicoli); anche i resti del porto artificiale di Arromanches, un’opera di grande ingegneria, stanno lentamente scomparendo.

-> Il porto Mulberry B ad Arromanches

L’Operazione Overlord, nome in codice dell’invasione alleata in Normandia cominciata con gli sbarchi sulle spiagge, richiedeva teste di ponte adeguate sulle coste per poter scaricare truppe, veicoli, armi e approvvigionamenti. I porti di Le Havre e Cherbourg erano però saldamente nelle mani dell’esercito tedesco. Fu quindi deciso di prefabbricare due porti temporanei, chiamati Mulberry, che sarebbero stati trasportati a pezzi nel famoso D-Day per essere “assemblati” a Saint-Laurent-sur-Mer e Arromanches. La costruzione di un porto artificiale lungo la costa era un’impresa ingegneristica mai tentata e nemmeno immaginata fino ad allora.

A partire dal 1943 erano stati testati diversi sistemi sulle coste della Scozia. Alla fine fu scelto il progetto del Maggiore Allan Beckett dei Royal Engineers, costituito da una strada galleggiante in metallo, nome in codice “Whale” (balena), montata su piattaforme di cemento e acciaio. Queste strade collegavano le spiagge ai moli galleggianti costruiti più al largo, dove l’acqua era sufficientemente profonda per consentire l’approdo di grandi navi per il trasporto di merci e truppe. Alcune delle tecniche di Beckett vengono utilizzate ancora oggi, ad esempio nella costruzione di marine.

I componenti dei ponti trasportabili furono fabbricati da oltre 300 aziende in diverse località lungo le coste britanniche, per non attirare l’attenzione del nemico. Furono quindi preassemblati e trainati attraverso la Manica fino ad Arromanches e Saint-Laurent-sur-Mer. Le cosiddette Fenici (Phoenix), giganteschi cassoni di cemento armato lunghi 60 metri, larghi 15 e alti 20, furono disposti a semicerchio attorno al porto artificiale come frangiflutti, per proteggere la struttura dalle maree e dalle intemperie. Queste strutture rimpiazzarono le “Gooseberry”, cioè le barriere create inizialmente con navi affondate appositamente.

Il 19 giugno, tuttavia, forti tempeste provocarono danni irreparabili al Mulberry A, appena allestito a Saint-Laurent-sur-Mer. Anche il Mulberry B ad Arromanches fu danneggiato, ma venne riparato in tempi rapidi.

I moli di attracco e le strade di sbarco erano montati su un sistema di piloni appoggiati sul fondale marino, lasciando però le piattaforme libere di fluttuare sulla superficie per proseguire le operazioni indipendentemente dal livello delle maree. Il sistema utilizzato per giuntare le diverse sezioni assicurava la massima flessibilità, ammortizzando i movimenti provocati dal moto ondoso e il peso dei veicoli in transito. Grazie a queste innovazioni ingegneristiche il porto poteva funzionare giorno e notte. Nell’ultima settimana del luglio 1944, le strutture raggiunsero una capacità massima di 20 mila tonnellate di attrezzature pesanti al giorno. Il Mulberry B ad Arromanches, costruito solo due mesi prima, divenne così il porto più trafficato del mondo.

La ricostruzione virtuale immersiva in 3D del porto Mulberry B effettuata dal team di Passion for Innovation Institute di Dassault Systèmes riproduce quella incredibile impresa di ingegneria militare, con l’infrastruttura complessiva e alcuni dei particolari più affascinanti. Fra questi spiccano le ancore ad “aquilone” che, con la loro presa granitica, mantennero la struttura saldamente agganciata al fondale per tutta la durata delle operazioni di sbarco. Diversamente dalle normali ancore, quelle ad aquilone non sono fatte per essere sollevate: al contrario, si incagliano sempre più profondamente ogni volta che il cavo viene tirato.

Copyright: Immagini gentilmente concesse da Dassault Systèmes

-> I mezzi da sbarco LCVP

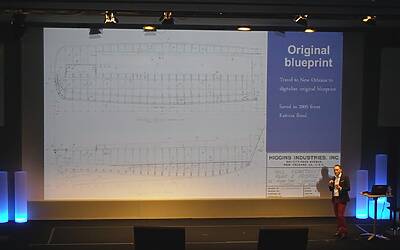

Le imbarcazioni Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP), note anche come Higgins Boat, furono progettate dall’ingegnere americano Andrew Higgins nella sua officina a New Orleans, in Louisiana. Lo scafo con fondo piatto si ispirava alle barche utilizzate in Louisiana per spostarsi sulle tipiche paludi poco profonde.

L’esito degli sbarchi in Normandia dipendeva infatti dall’elemento sorpresa e dalla possibilità di sopraffare il nemico con la pura forza dei numeri. Era quindi necessario avvicinarsi il più possibile a riva e sbarcare velocemente grandi quantità di uomini in rapida successione. La LCVP era progettata proprio a questo scopo, con dimensioni relativamente piccole (11,05 metri), velocità elevate (fino a 12 nodi o 22 km/h) e una manovrabilità nettamente superiore a qualsiasi altra imbarcazione.

Le LCVP venivano trasportate attraverso la Manica su navi più grandi e calate in acqua al largo delle spiagge prescelte. Ogni unità trasportava un plotone di soldati che salivano a bordo, armati di tutto punto, calandosi da una rete appesa sul fianco della nave principale. Grazie al fondo piatto, le LCVP avevano un pescaggio di soli 66 centimetri nella parte anteriore e 91 a poppa, riuscendo quindi ad avvicinarsi molto alla riva. Il comandante del plotone abbassava la rampa e gli uomini scendevano rapidamente sulla spiaggia. Dopo aver scaricato uomini e approvvigionamenti, il mezzo si girava per tornare alla nave principale a prendere un nuovo carico.

La LCVP fu il primo mezzo da sbarco con una rampa a tutta larghezza, concepita per consentire lo sbarco in massa delle truppe. Inoltre, la rampa era fatta di acciaio, per proteggere i soldati dal fuoco nemico quando scendevano a terra. Una volta giunti a riva, la rampa veniva semplicemente sbloccata e cadeva sotto il suo stesso peso. I fianchi e il retro dell’imbarcazione erano invece di legno, perché l’acciaio scarseggiava e veniva destinato principalmente alla costruzione di navi, carri armati e aerei. Lo scafo era rivestito di compensato di mogano, praticamente immune all’acqua di mare. Prima ancora che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale, Higgins, allarmato dall’espansionismo giapponese in Asia, aveva acquistato e immagazzinato tutta la produzione di mogano delle Filippine.

Il modello digitale in 3D offre una ricostruzione perfetta della LCVP da tutte le angolazioni, all’interno e all’esterno. La sezione longitudinale dello scafo evidenzia la forma a S del fondo, studiata per proteggere l’elica e ridurre il pescaggio. La sezione trasversale mostra invece il profilo leggermente a V a prua, che si trasforma in una V rovesciata procedendo verso poppa: si forma così una sorta di galleria attorno all’albero dell’elica che favorisce la propulsione e la manovrabilità in qualsiasi condizione di mare. Per poter controllare l’imbarcazione allontanandosi dalla spiaggia in retromarcia, Higgins aggiunse un secondo timone, detto “timone scimmia”, davanti all’elica. Un altro colpo di genio è l’apertura presente nel timone principale, che consente di montare ed estrarre facilmente l’albero dell’elica.

Copyright: Immagini gentilmente concesse da Dassault Systèmes

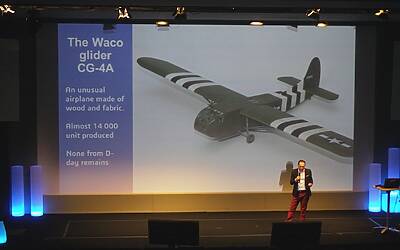

->Aliante d’assalto Waco CG-4A

Per garantire il successo dello sbarco in Normandia, una parte delle Forze Alleate doveva preventivamente mettere al sicuro le immediate retrovie delle spiagge, conquistando obiettivi strategici come villaggi, ponti e incroci stradali. A questo scopo era necessario portare un numero elevato di uomini oltre le linee nemiche in tempi rapidi e nel modo più discreto possibile. I soli paracadutisti non sarebbero stati in grado di raggiungere gli obiettivi e, inoltre, potevano trasportare solo armi leggere. Inoltre, un’offensiva con i paracadutisti avrebbe richiesto il passaggio di aerei a motore sulle zone di lancio: difficilmente l’azione sarebbe passata inosservata.

La soluzione giunse dall’aliante CG-4A, sviluppato dall’americana Waco Aircraft Company, un’azienda dell’Ohio, e impiegato per la prima volta nell’invasione alleata della Sicilia nel luglio 1943. Grazie alle dimensioni relativamente piccole (14,8 metri di lunghezza e 25,5 di apertura alare), il velivolo era non solo silenzioso ma anche relativamente poco visibile. Ciononostante il CG-4A poteva trasportare 13 uomini con tutte le loro armi, oltre al pilota e al copilota. Era costruito con un telaio in tubolari d’acciaio, rivestito con tela molto spessa e compensato. Pesava solo 1,8 tonnellate ma aveva una capacità di carico fino a 4 tonnellate. Il muso anteriore si sollevava per consentire il carico di jeep o pezzi di artiglieria.

Nelle prime ore del 6 giugno 1944, i Waco vennero trainati sulla Manica dai Douglas C-47, che li sganciarono nei pressi delle coste della Normandia, affidando ai piloti la ricerca di un punto idoneo all’atterraggio. Planare nell’oscurità non era però un compito facile, soprattutto nel “bocage”, così alcuni alianti si schiantarono contro alberi e arbusti, con notevoli perdite, senza dimenticare che i tedeschi avevano disseminato i campi di pali di legno in cima ai quali erano posizionate spesso mine esplosive, per ostacolare gli atterraggi.

Dopo aver modellato l’aliante CG-4A in 3D, i laboratori Passion for Innovation Institute di Dassault Systèmes hanno studiato le sue caratteristiche di volo. Attraverso la simulazione vi ritroverete al comando di un aliante Waco che cerca un luogo sicuro per l’atterraggio. Non si tratta però di un comune simulatore di volo. Nell’aliante sono stati integrati dati tecnici precisi, fra cui dimensioni, peso, materiali da costruzione con il relativo comportamento in volo, profilo alare, resistenza al decollo e all’aria, per regalare un’esperienza di atterraggio avventurosa esattamente come quella del 6 giugno 1944.

Copyright: Immagini gentilmente concesse da Dassault Systèmes

-> Conservazione del patrimonio industriale

La ricostruzione virtuale del porto artificiale di Arromanches, del mezzo da sbarco LCVP e dell’aliante Glider consente al grande pubblico di rivivere uno degli episodi più entusiasmanti della storia del XX secolo, salvaguardando una parte preziosa del nostro patrimonio ingegneristico che va gradualmente perdendosi, e mettendo a disposizione di storici e ingegneri una serie di strumenti avanzati a supporto delle loro ricerche. Inoltre, si getta un ponte fra gli ingegneri di ieri e di oggi, conservando la memoria di innovazioni tecnologiche straordinarie.

A prima vista la LCVP e il Waco possono apparire mezzi semplici, ma in realtà sono opera di ingegneri di grande talento che, nel pieno del conflitto, in condizioni di estrema difficoltà e con scarsità di tempo e materiali, realizzarono invenzioni che sono ancora oggi fonte di ispirazione per tutti gli ingegneri. Purtroppo, essendo costruiti prevalentemente con legno, questi mezzi leggendari sono scomparsi e i sommozzatori non hanno trovato alcuna traccia delle LCVP. Senza dimenticare la difficoltà di leggere e interpretare i progetti originali, molti dei quali sono giunti a noi in pessime condizioni.

Per questo ambizioso progetto di ricostruzione è stato necessario recuperare tutte le fonti di informazione disponibili sulle tre opere ingegneristiche. I team del Passion for Innovation Institute hanno condotto un lungo e impegnativo lavoro di ricerca, che li ha portati dalla Normandia alla Lousiana, passando per Londra, il Minnesota e Washington DC.

Ad Arromanches si possono ancora vedere resti isolati del porto Mulberry B. I relitti delle navi affondate per creare una barriera frangiflutti attorno al porto giacciono ancora sul fondale. Tuttavia, le indicazioni più utili sulla realizzazione di questa struttura sono giunte dai progetti originali, conservati presso il Royal Engineers Museum di Londra, dai manuali di costruzione e manutenzione, dalle fotografie aeree scattate al tempo e dai racconti di Tim Beckett, anch’egli ingegnere, figlio di Allan Beckett, inventore del Mulberry.

Il riferimento principale per la modellazione del mezzo da sbarco LCVP con fondo piatto sono stati i progetti conservati presso il Museo Nazionale della Seconda Guerra Mondiale di New Orleans e la Earl K. Long Library dell’Università di New Orleans. La documentazione era accompagnata da fotografie degli atterraggi, in particolare quelle scattate da Robert Capa, e da un esemplare restaurato con grande cura da un gruppo di appassionati di Carentan, in Normandia.

Un esemplare di aliante Waco CG-4A è stato ricostruito a Granite Falls, nel Minnesota, da un gruppo di appassionati; erano inoltre disponibili i microfilm dei progetti originali. Il Passion for Innovation Institute ha sottoposto a scansione laser 3D sia il mezzo da sbarco sia l’aliante.

Questi dati preziosi sono stati raccolti ed esaminati con cura per quasi otto mesi dagli esperti del laboratorio, che sono così riusciti a ricostruire il porto artificiale di Arromanches, regalando un viaggio affascinante e istruttivo nell’opera geniale degli ingegneri che sta dietro gli sbarchi in Normandia. Con il software CATIA, sviluppato da Dassault Systèmes per la progettazione, lo sviluppo e il perfezionamento di attrezzature industriali, i tecnici hanno modellato l’aliante Waco e il mezzo da sbarco LCVP, fino all’ultima vite, tenendo conto dei materiali utilizzati e del loro comportamento nel mondo reale.

In nessuna di queste tre simulazioni virtuali la validità scientifica e storica della ricostruzione è stata sacrificata all’impatto estetico ed emotivo dell’esperienza immersiva interattiva. Questo duplice valore è esattamente ciò che rende il lavoro del Passion for Innovation Institute uno strumento ugualmente prezioso per storici, ricercatori, ingegneri e grande pubblico.

Copyright: Immagini gentilmente concesse da Dassault Systèmes

-> Le mie impressioni

Sono rimasto stupito dalla qualità del 3D e dalla cura maniacale dei dettagli. Di seguito trovate un video di riepilogo delle tecnologie che ho provato. Voglio soffermarmi su due di queste: The LIVES e Composer zSpace Experience.

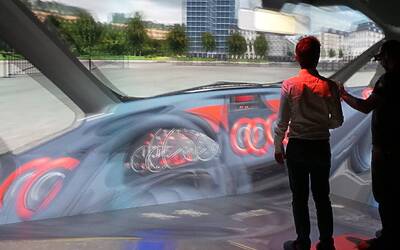

The LIVES (Lifelike Immersive Virtual Experience Space) è una stanza con tre pannelli bianchi, due a parete e uno sul pavimento. Un proiettore li ricopre con delle immagini 3D. Il tutto prevede l’uso di occhiali 3D dotati di alcune sfere bianche che servono per tracciare un riferimento della persona nello spazio grazie a dei sensori posti sul soffitto insieme al proiettore. Infine c’era un telecomando per poter ruotare, muoversi, interagire con l’ambiente proiettato.

La prima Demo che ci è stata mostrata prevedeva una Peugeot 1007. Dopo aver indossato gli occhiali ed essere entrato nell’area, ho perso velocemente quella che prima era la mia realtà per entrare in una simulazione che era assolutamente perfetta. Ho iniziato ad allungare le mani per toccare il volante dell’auto e avvicinandomi con la testa riuscivo a zoommare e mettere a fuoco i particolari, abbassandomi ho visto i pedali o il cruscotto; ad un certo punto l’assistente mi ha avvertito che di fronte a me avevo il muro bianco perchè ero talmente perso in quella realtà che stavo per sbatterci contro. La cosa più comune che abbiamo provato tutti? Cercare di vedere il nostro volto nello specchietto laterale dell’auto. È talmente perfetta che ti dimentichi che quello specchietto e proiettato, che non è autentico e che non potrai mai vedere il tuo riflesso. Ho provato a girarmi per vedere il lunotto posteriore e ho incontrato il buio della sala. Mi ero dimenticato che la proiezione era di fronte a me e che non ero realmente dentro l’auto, allora l’assistente con il telecomando l’ha ruotata facendomi anche passare tra i sedili e uscire dal lunotto. La sensazione di attraversare gli oggetti è stranissima.

La seconda Demo era sotto il livello del mare e ci permetteva di vedere nel dettaglio dei relitti tra cui le famose ancore ad acquilone.

Infine abbiamo visitato il Mulberry B in tutto il suo splendore entrando e uscendo dall’acqua per vedere come si presentava la struttura al di sotto del livello del mare.

Per quanto riguarda il Composer zSpace Experience è un monitor che prevede l’uso di occhiali 3D, un joystick per muovere gli oggetti a video, un pennino per afferrare gli oggetti. Su questo monitor ci sono 2 fotocamere sugli angoli superiori, 2 sensori nella parte superiore centrale e una terza fotocamera montata su un braccio esterno. Il dispositivo era collegato ad un monitor esterno per far vedere agli altri (senza l’ausilio di occhiali 3D) cosa faceva l’utilizzatore.

Su questo monitor era installata una Demo della LCVP. Si potevano analizzare diverse aree dello scavo e tramite il pennino si poteva agganciare ogni singolo componente per smontarlo, ruotarlo, avvicinarlo per vederlo meglio. Il tutto muovendo questo pennino nello spazio.

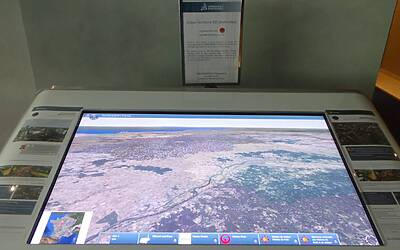

A mio parere, queste due sono state le tecnologie più affascinanti che ho visto nella giornata. Senza nulla togliere ai Totem Monitor touchscreen realizzati per i Musei.

È impressionante l’impegno di questa azienda nel settore culturale. Durante la conferenza abbiamo visto una Parigi ai tempi dell’EXPO del 1889, la ricostruzione della Piramide di Giza e si è anche parlato di alcuni studi per verificare l’effettiva trasportabilità degli Iceberg in località dove c’è scarsità d’acqua.

Potete vedere le Demo con i vostri occhi in questo video.

Gli altri progetti del Passion for Innovation Institute

L’architetto francese Jean-Pierre Houdin, ad esempio, è riuscito a dimostrare la sua teoria sulla costruzione della Grande Piramide di Giza. Dal 2005 al 2007, i team di Dassault Systèmes hanno utilizzato diversi software per creare una simulazione virtuale del cantiere in scala 1:1, arrivando alla conclusione che la teoria di Houdin era realmente plausibile. È stata poi modellata l’intera Piana di Giza con l’aiuto dell’Università di Harvard e del Museum of Fine Arts di Boston. Sono nati così uno straordinario strumento di istruzione e ricerca per tutti gli egittologi e un’esperienza immersiva unica per tutti gli appassionati dell’Antico Egitto (gizeh.3ds.com).

Più recentemente, Dassault Sytèmes e i laboratori di Passion for Innovation Institute hanno realizzato una ricostruzione in 3D di Parigi in diverse epoche storiche, lavorando al fianco di esperti archeologi e storici (paris.3ds.com). È stato ricostruito anche il faro di Cordouan, il primo a essere catalogato come monumento storico (cordouan.culture.fr). Inoltre, in collaborazione con la Marina Francese e l’Ufficio di Ricerche Archeologiche Sottomarine, Dassault Systèmes ha realizzato una ricostruzione virtuale in 3D del relitto de La Lune, la nave ammiraglia del Re Sole, Luigi XIV, affondata al largo di Tolone nel 1664. Il progetto ha consentito agli archeologi sottomarini di definire le procedure più efficaci per esplorare il relitto ed estrarre reperti (lalune.3ds.com). In tutti questi progetti, l’obiettivo non è solo scientifico, ma anche sensoriale ed emozionale, in quanto offrono un’esperienza straordinaria di viaggio nel tempo e di immersione in altre epoche o in ambienti altrimenti inaccessibili.

Nell’ambito dello spettacolo, Dassault Systèmes ha collaborato con Marie-Claude Pietragalla e Julien Derouault a una produzione chiamata Mr and Mrs Dream, una forma di spettacolo completamente nuova che proietta il pubblico nel mondo fantastico di Eugene Ionesco, dove i confini fra danza e scenari virtuali in 3D, interattivi e immersivi, scompaiono.

Dare vita alla fantasia di un artista conservando al tempo stesso il nostro patrimonio industriale: era questo l’obiettivo della collaborazione del Passion for Innovation Institute con François Schuiten per La Douce (Casterman, 2012). La Douce (pubblicato in Italia con il titolo L’Amata da Alessandro Editore di Bologna) è un fumetto d’autore che racconta la storia della famosa locomotiva e del suo conducente-meccanico. Questo romanzo grafico propone un’esperienza in realtà aumentata. Attraverso la webcam del PC, la locomotiva prende vita e sfreccia attraverso i paesaggi disegnati da François Schuiten. I team del laboratorio hanno creato anche un modello digitale 3D di questa mitica locomotiva a vapore degli anni Trenta, la più veloce ai suoi tempi.

Per maggiori informazioni su Dassault Systèmes e tutti progetti del Passion for Innovation Institute, vi allego il video integrale della conferenza avvenuta il 7 maggio presso il campus dell’azienda a Vélizy-Villacoublay.

DIRETTORE EDITORIALE

Michele Ficara Manganelli ✿

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI